1999-2020年 上海市城市总体规划

总体情况

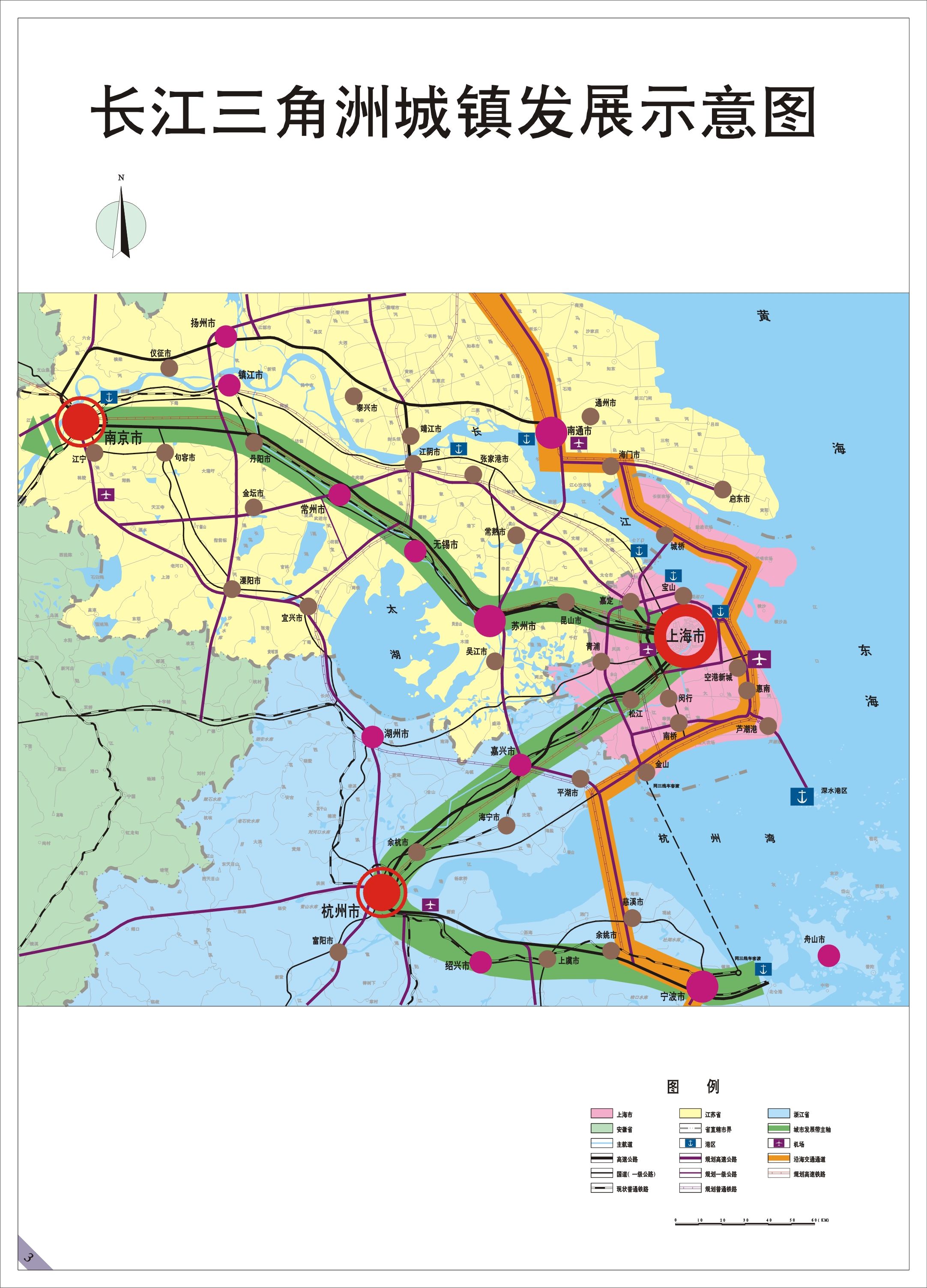

规划提出“把上海建设成为经济繁荣、社会文明、环境优美的国际大都市,国际经济、金融、贸易、航运中心之一”。按照城乡一体、协调发展的方针,规划明确“多轴、多层、多核”的市域空间结构,拓展沿江、沿海发展空间。

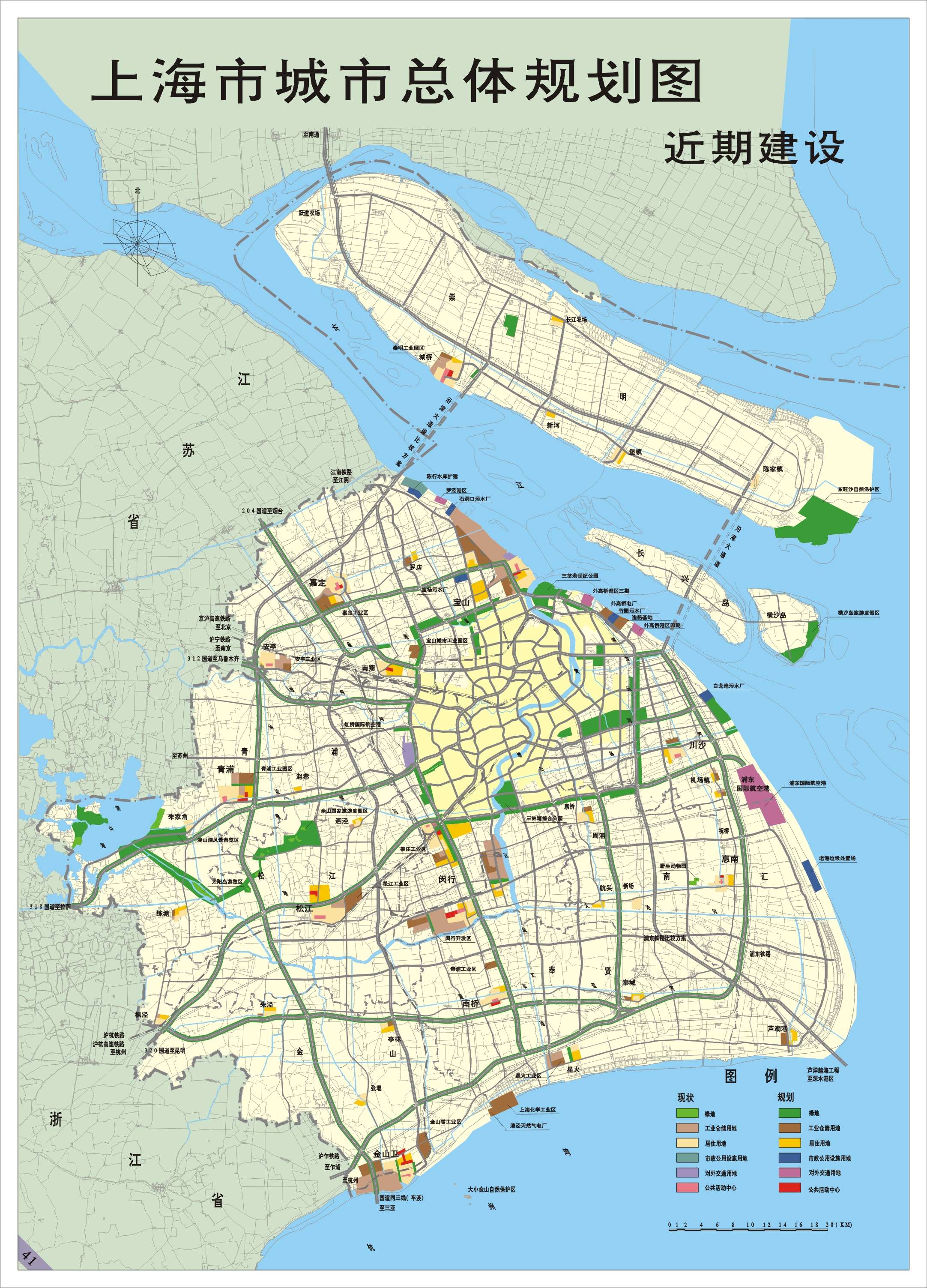

上海市城市总体规划图

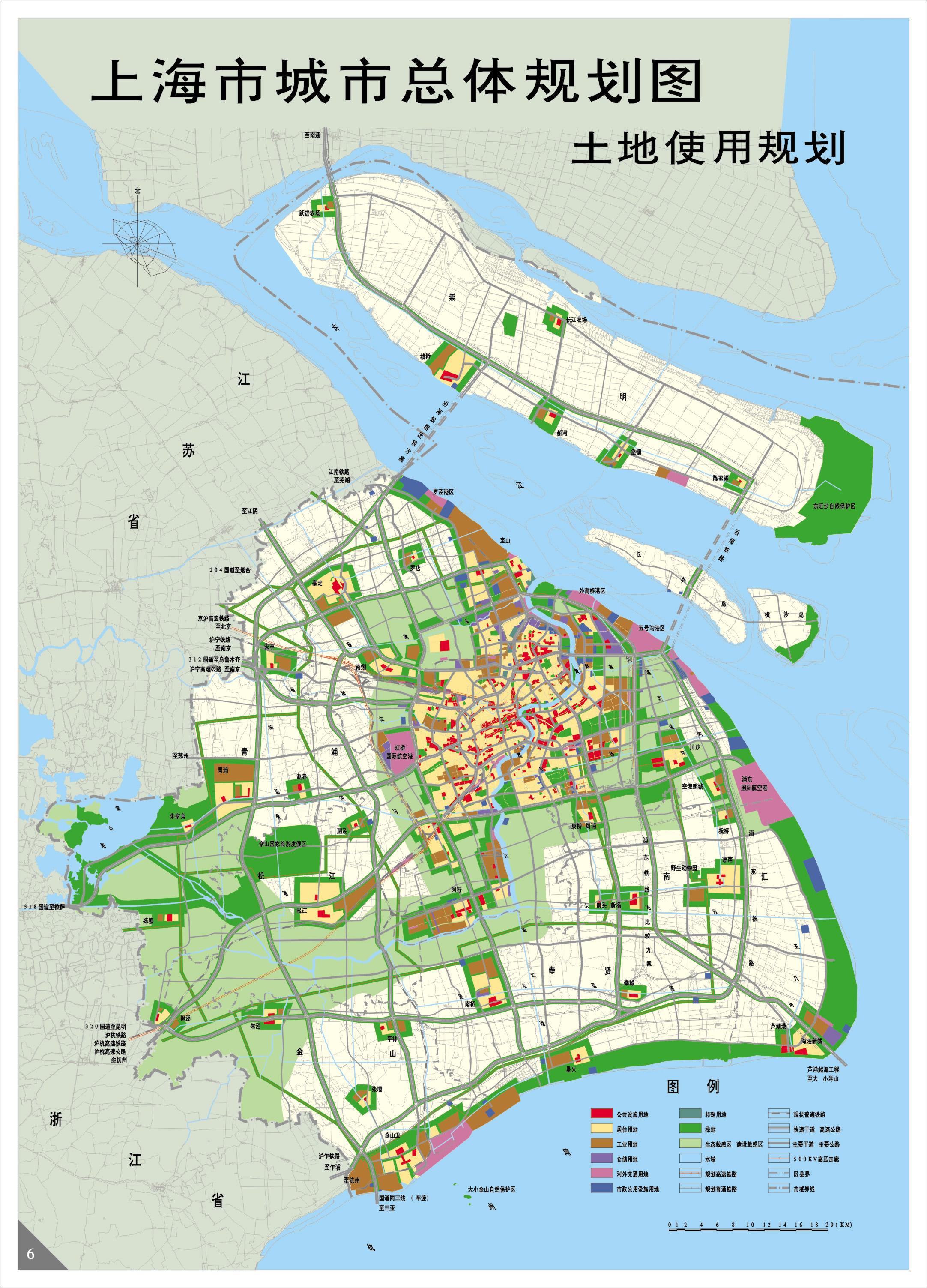

上海市城市总体规划图土地使用规划

编制背景

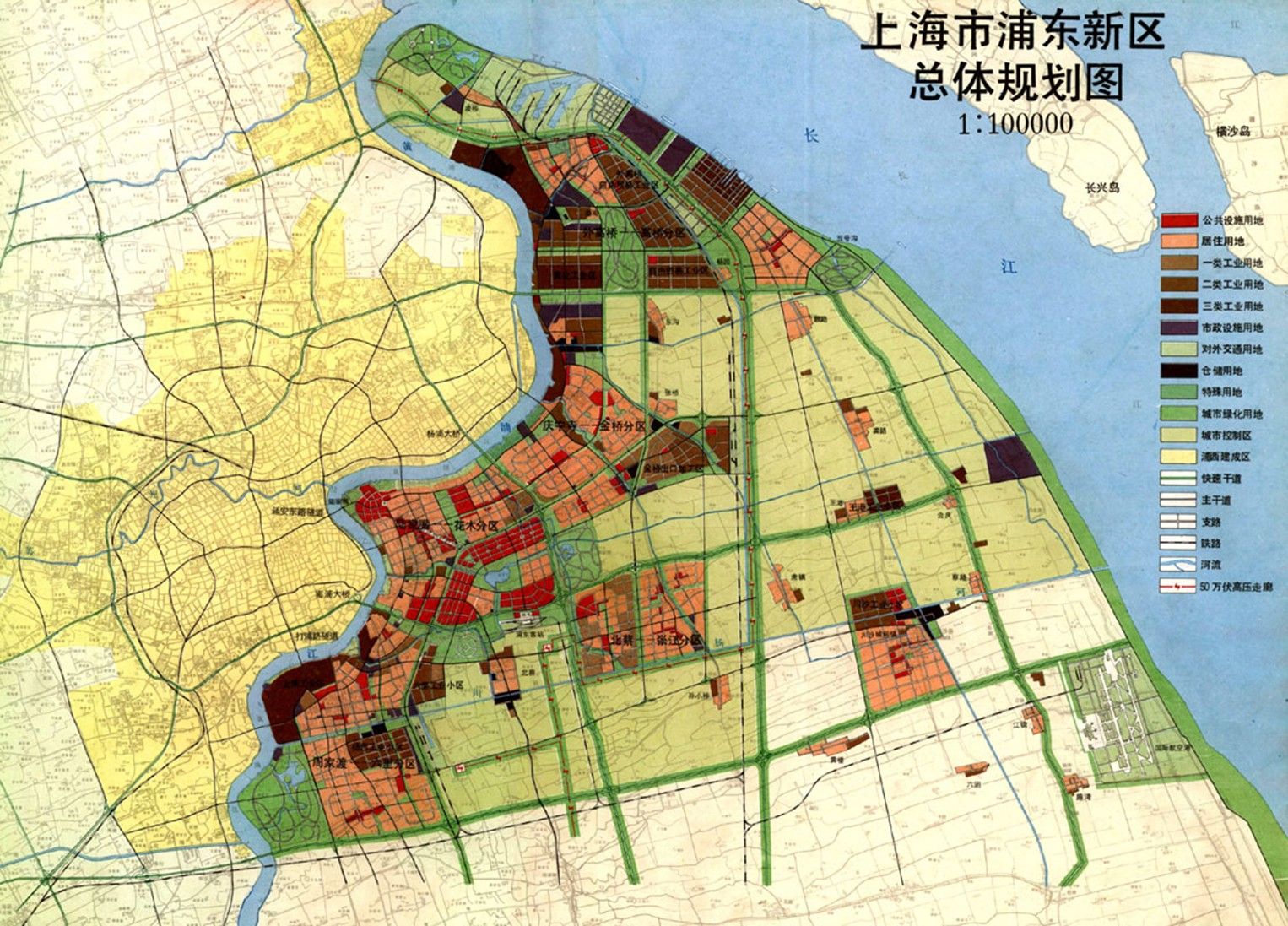

20世纪80年代末、90年代初,改革开放深化和扩大,上海城市建设和发展速度较快,特别是1990年4月党中央、国务院做出开发和开放浦东的决定,上海在全国的地位和作用又有新的变化和发展。

1988年1月,宝山县与吴淞区合并,撤县建区;同时规划川沙县、上海县的三林,以及黄浦、南市、杨浦区的浦东部分合并,成立浦东新区。城市建成区范围扩大,城市人口规模增加,1990年底,中心城10个区人口已达706万,超过了原来规划到2000年650万人的规模,新区的建设和浦东的开发,使中心城的建设用地提前达到了原规划中2000年的300平方公里的目标。市区工业布局调整和危棚简屋地区改造进程加快,上海市区的产业结构和空间布局发生了变化。郊区经济的迅速发展,城镇体系结构也发生了变化。”

1991年初,市政府决定修订《城市总体规划方案》,并于1999年正式上报《上海市城市总体规划(1999年-2020年)》。2001年,国务院原则批复同意。

上海市浦东新区总体规划图(1992年)

战略定位

总体规划明确上海是我国重要的经济中心和航运中心,国家历史文化名城,并将逐步建成社会主义现代化国际大都市,国际经济、金融、贸易、航运中心之一。至2020年,把上海初步建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一,基本确立上海国际经济中心城市地位。发挥上海国际国内两个扇面辐射转换的纽带作用,进一步促进长江三角洲和长江经济带的共同发展。

黄浦江两岸重点地区建设—外滩金融集聚带

虹桥商务区

主要内容

指导思想方面,根据党中央提出的“以上海浦东开发、开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域经济新飞跃”要求,进一步确定上海城市发展战略目标,体现区域整体发展的思想,从长江三角洲城市经济一体化发展出发,统筹上海的产业、能源布局、环境、交通和基础设施等建设;体现可持续发展战略,促进经济、社会、人口、资源和环境的协调发展;体现国际经济中心城市的功能要求,合理安排城市的空间布局、生产力布局、人口分布及基础设施建设;体现以人为本的宗旨,为市民创造良好的生活、工作、学习和休闲的环境。

城市发展规模方面,2020年,全市实际居住人口1600万左右,其中,非农人口1360万,城市化水平达到85%,集中城市化地区城市建设总用地约1500平方公里。中心城规划人口约800万人,城市建设用地约600平方公里;郊区城镇规划人口约560万。

城市发展方向方面,拓展沿江沿海发展空间,形成宝山新城、外高桥港区(保税区)、空港新城、海港新城、上海化学工业区、金山新城等组成的滨水城镇和产业发展带;继续推进浦东新区功能开发和形象建设;集中建设新城和中心镇;将崇明作为21世纪上海可持续发展的重要战略空间。

空间布局

体现大都市圈发展的思想,从长江三角洲地区城市群的整体发展出发,进行上海的城市总体布局;合理利用土地资源,城乡并进,协调发展,积极建设郊区城镇,形成现代化国际大都市城乡一体化的发展格局;完善中心城的综合功能,控制中心城人口和用地规模,有序引导中心城的人口和产业向郊区疏解。

1.市域空间布局结构

按照“城乡一体、协调发展”的方针,以中心城为主体,形成“多轴、多层、多核”的市域空间布局结构。

“多轴”由沪宁发展轴、沪杭发展轴、滨江沿海发展轴组成,是长江三角洲城市带的重要组成部分。

“多层”指中心城、新城、中心镇、一般镇所构成的市域城镇体系及中心村五个层次,形成以中心城为主体,以公路和轨道交通为依托,各级城镇辐射范围合理,空间分布均衡的大中小城镇相结合的多层次的空间分布格局。

“多核”主要由中心城和11个新城组成。中心城是上海政治、经济、文化中心,以外环线以内地区作为中心城范围。新城是以区(县)政府所在地城镇、或依托重大产业及城市重要基础设施发展而成的中等规模城市。中心镇是由市域范围内分布合理,区位条件优越,经济发展条件较好、规模较大的建制镇,依托产业发展而成的小城市。一般镇由现有集镇根据区位、交通、资源条件等适当归并而成。中心村是在合理归并自然村后形成的具有地方特色、环境优美、布局合理、基础设施和服务设施较完善的现代化农村新型社区。

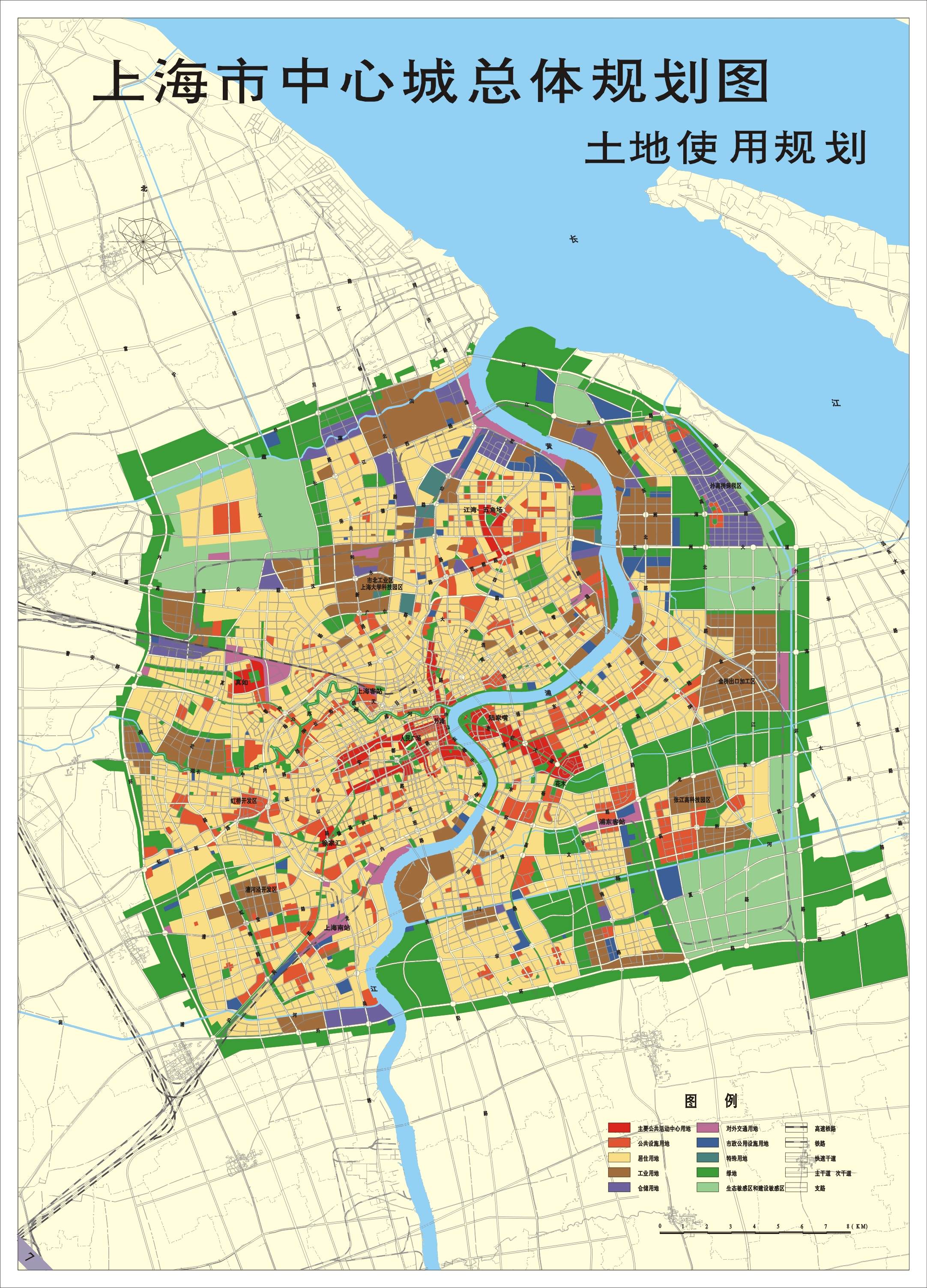

2.中心城布局

中心城为“多心、开敞”式布局结构。规划按现状自然地形和主要公共中心的分布以及对资源优化配置的要求,合理调整分区结构。

中央商务区由浦东小陆家嘴(浦东南路至东昌路之间的地区)和浦西外滩(河南路以东,虹口港至新开河之间的地区)组成,规划面积约为3平方公里。中央商务区集金融、贸易、信息、购物、文化、娱乐、都市旅游以及商务办公等功能为一体,并安排适量居住。

主要公共活动中心指市级中心和市级副中心。市级中心以人民广场为中心,以南京路、淮海中路、西藏中路、四川北路四条商业街和豫园商城、上海站“不夜城”为依托,具有行政、办公、购物、观光、文化娱乐和旅游等多种公共活动功能。副中心共有四个,分别是徐家汇、花木、江湾—五角场、真如。

3.新城、中心镇、一般镇布局

根据上海城市发展方向,考虑城镇发展的连续性,高起点规划、高标准建设,形成相对独立、功能完善、各具特色的郊区城镇。依托市域高速公路网络和重大市政基础设施,加速产业和人口集聚,发挥规模效应,推动郊区城市化进程。

规划宝山、嘉定、松江、金山、闵行、青浦、南桥、惠南、城桥及空港新城和海港新城等11个新城,新城人口规模一般为20~30万人。

规划朱家角、泗泾、周浦(康桥)、奉城、枫泾、堡镇、安亭及罗店等22个左右中心镇,规划人口规模一般为5~10万人。

规划将郊区现有约170个乡镇适当归并,形成80个左右的一般镇,规划人口规模一般为1~3万人。

4.中心村建设

按照城乡一体、协调发展的方针,节约土地资源,促进“三个集中”(工业向工业园区集中,人口向城镇集中,土地向规模经营集中),归并自然村,加强农村中心村的规划建设。

专项系统

产业发展规划

坚持“三、二、一”产业发展方针,以技术创新为主要动力,全面推进产业结构优化、升级,重点发展以金融保险业为代表的高层服务业和以信息产业为代表的高科技产业,形成由战略产业、支柱产业、都市型产业和知识型产业组成的新型产业体系,积极拓展国内与海外市场,提高产业外向度,基本形成与现代化国际大都市相适应的经济规模、综合实力与服务功能。

1. 第三产业

推动第三产业领域扩大、层次提升、功能完善、地域拓展、方式创新:

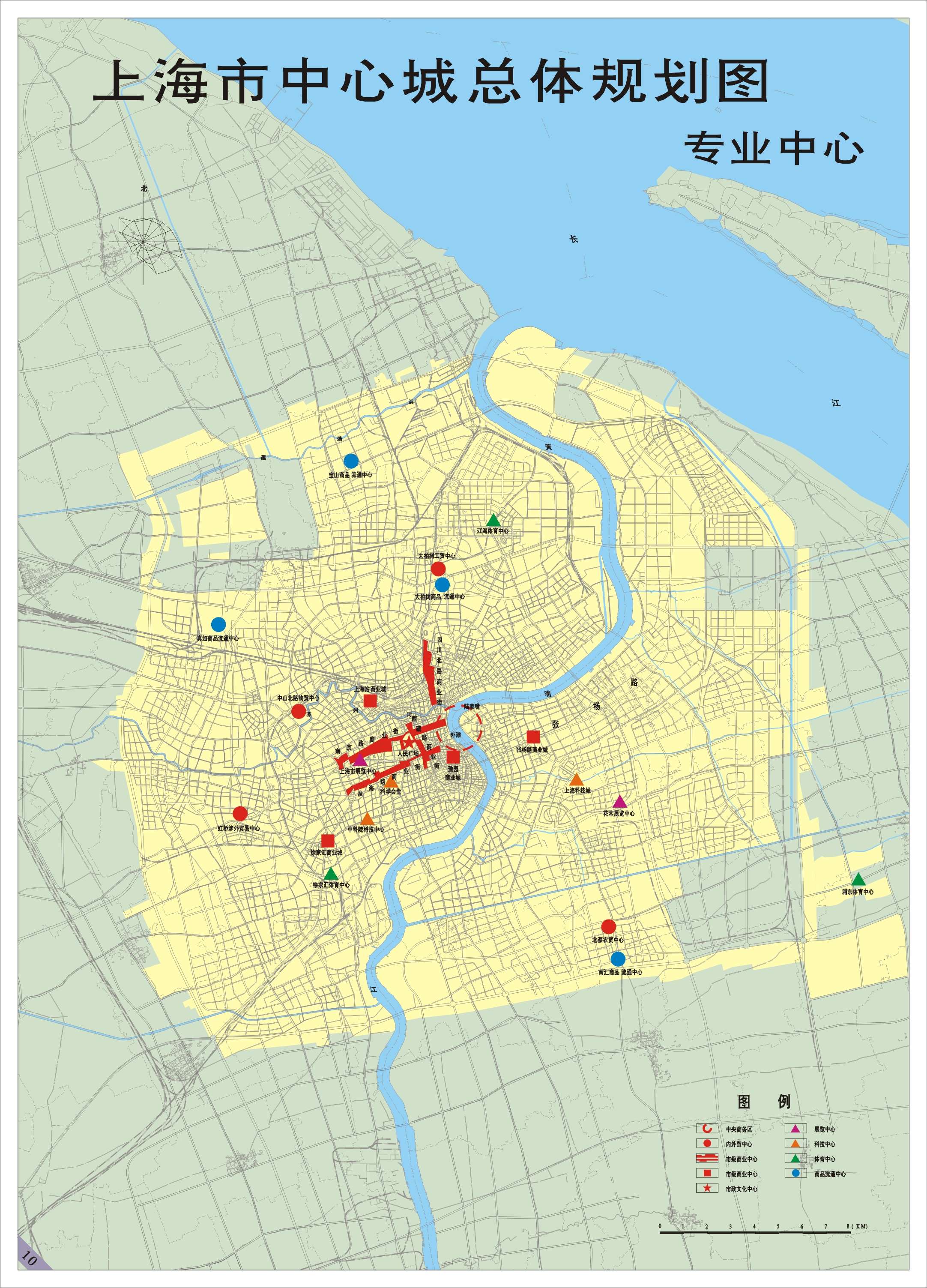

重点建设中央商务区和城市副中心,大力发展金融保险、商贸流通、信息服务和都市旅游等行业。

合理确定商业设施总量与分布,健全市级商业中心、分区中心、地区中心和居住区中心,发展商贸流通、社区服务等。中心城重点建设市级商业中心;郊区重点建设与新城、中心镇相配套的地区性商业中心和商品流通中心。

建设和完善工贸、物贸、农贸等专业中心和大型综合性商品流通中心,加强内外贸易和商贸辐射功能。

积极发展都市会展、商务功能,充分利用历史文化资源和都市景观资源,发展与国际大都市相适应的特色产业旅游和风貌景观旅游。结合风景区和自然保护区以及现代化农业园区的建设,积极发展都市郊野休闲观光旅游,形成丰富多彩的都市旅游网络。

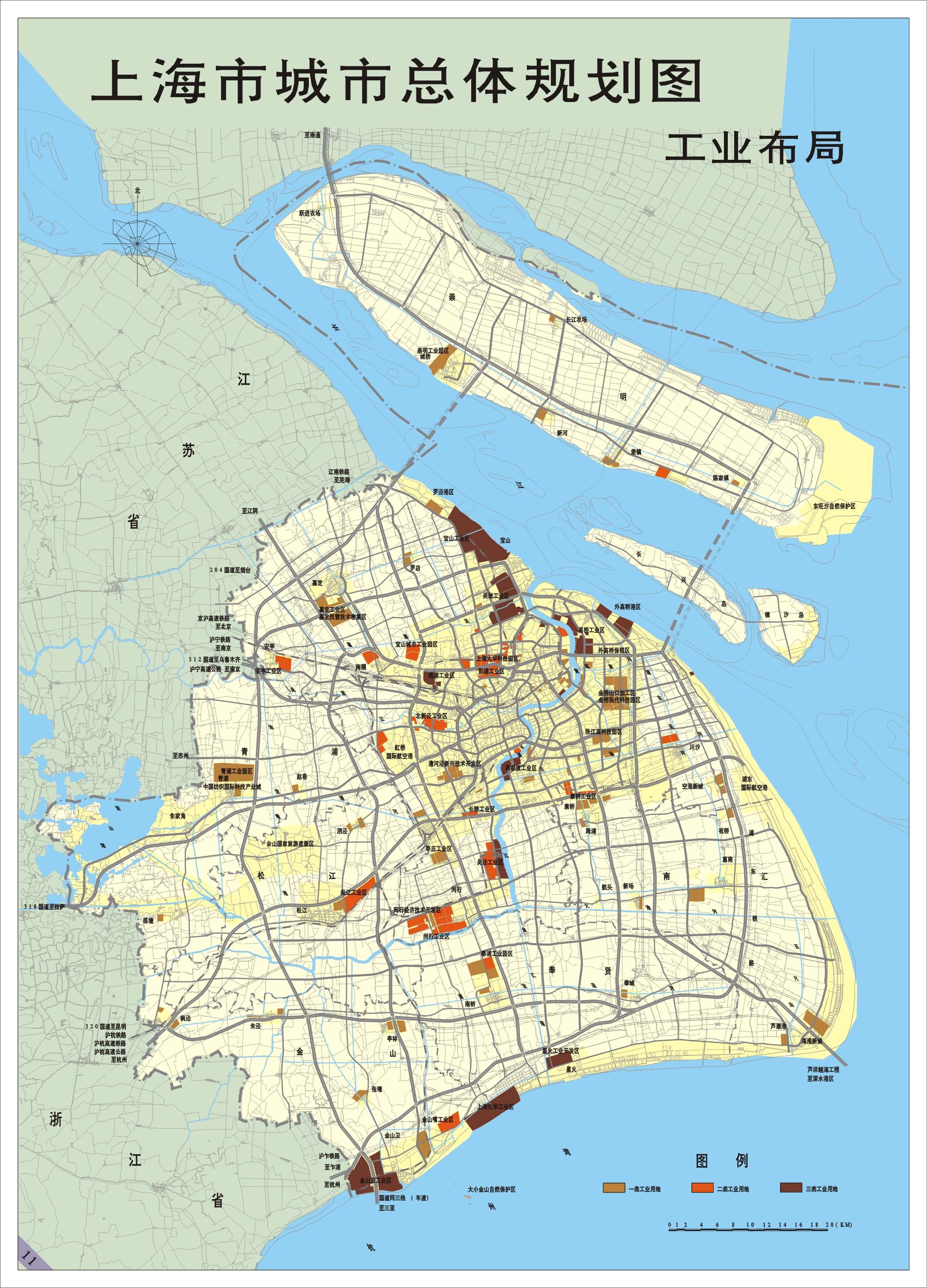

2. 工业

坚持“有所为,有所不为”,以“双高”(高科技产业与高增值产业)产业发展为核心,调整优化结构,推动产业升级,形成以高科技产业、深度加工和综合集成为特征的现代工业体系,基本形成与国际经济中心城市相适应的工业行业结构、经济规模和总体实力。

内环线以内,以发展都市型工业为主;内外环线之间,以发展都市型工业、高新技术产业及配套工业为主;外环线以外,以发展钢铁、石化、汽车等产业为主。

3. 农业

坚持农业科技化和集约化,大力发展都市农业,实现农业现代化。积极发展特色农业、生态农业和设施农业,重点建设市级现代农业园区,形成若干个农业集约化基地,为城市提供新鲜、优质农副食品,提供良好的绿色生态环境和旅游休闲空间。形成先进的农业技术进出口基地。

控制耕地总量,实现动态平衡,通过归并自然村、老宅基复耕和有计划的滩涂围垦。调整农业用地结构,适当提高林地、园地比重。建立与城市协调发展的农业基地。商品粮基地布局在远郊(含崇明、横沙、长兴三岛),蔬菜基地、禽肉基地和淡水养殖基地布局在郊区环线及城市放射线道路附近。有计划地围垦滩涂,扩大土地资源。

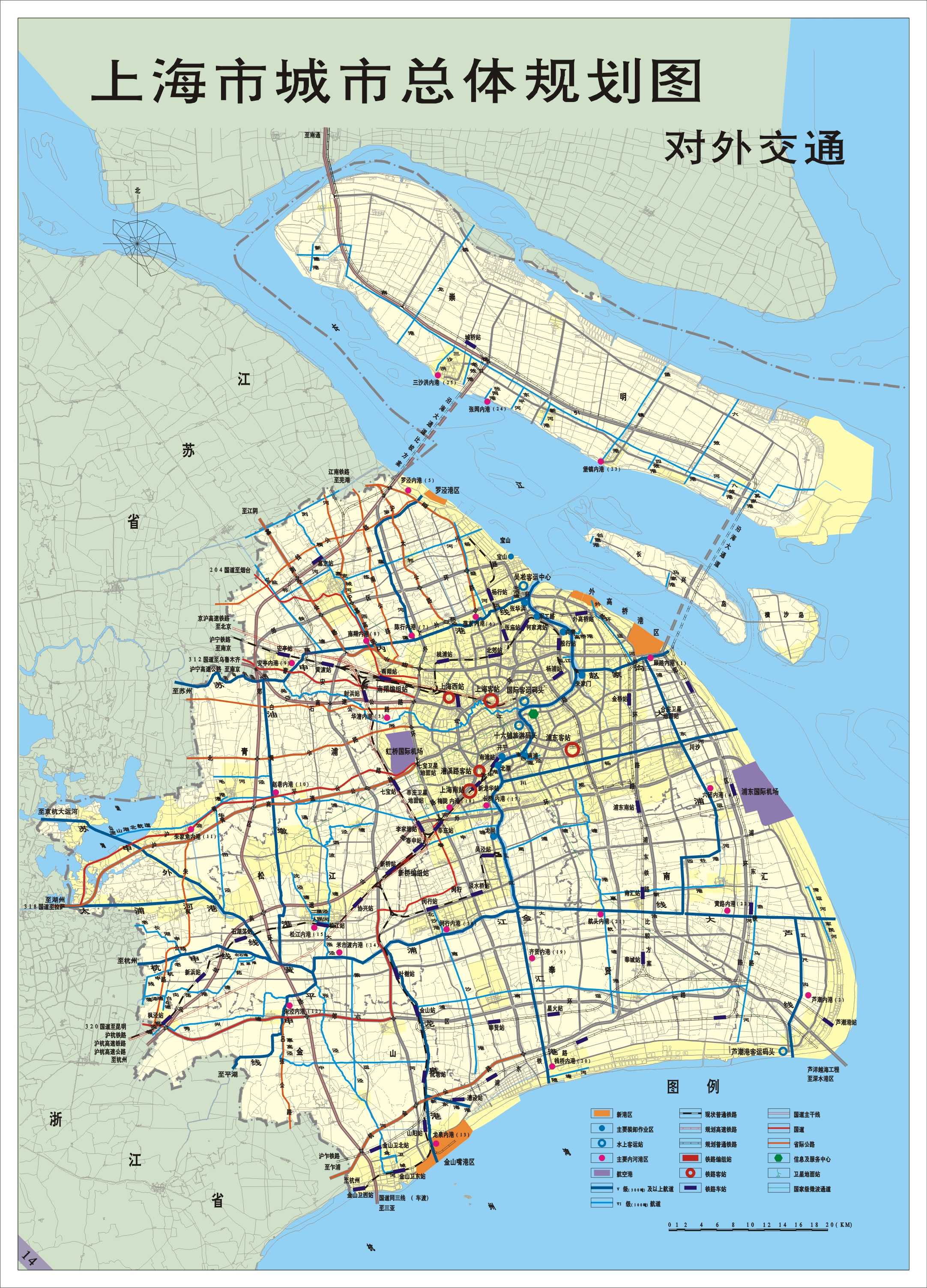

对外交通规划

以“三港两路”建设为重点,建设上海国际航运中心,建设国际集装箱枢纽港、亚太地区航空枢纽港、现代化信息港和以高速公路、高速铁路、骨干航道为构架的水、陆、空交通运输系统,形成衔接国内外、辐射长江三角洲的快速、便捷的客货运交通运输网络。

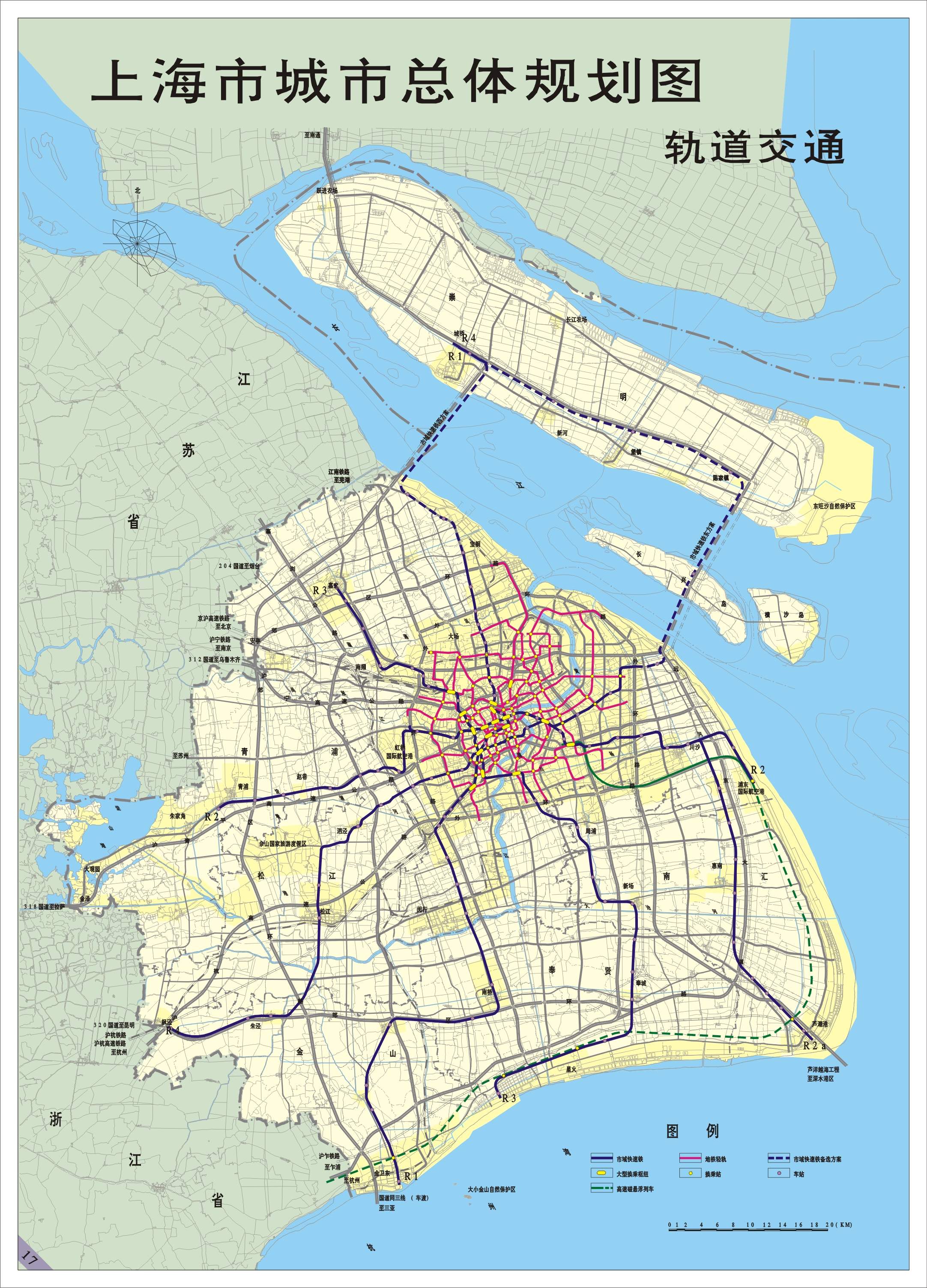

市域交通规划

市域交通以“两网”建设为重点,加快大容量城市轨道交通系统的建设;形成市域高速公路网,完善中心城道路网络;加强对外交通和市内交通的衔接,建设客运换乘枢纽和停车场,充分发挥交通系统的综合效率;贯彻公共交通优先的城市客运交通基本政策,形成以轨道交通与地面公交密切衔接、各种交通工具协调发展的现代化城市综合交通体系。

环境景观发展规划

以绿化建设和环境保护、治理为重点,提高城市综合环境质量;加强城市设计,保护城市传统风貌,改善城市空间景观,基本形成人与自然和谐的生态环境。

绿化方面,按照城市与自然和谐共存的原则,调整绿地布局,完善绿地类型,以中心城“环、楔、廊、园”和郊区大面积人造森林的建设为重点,形成具有特大城市特点的绿地系统,改善城市生态环境。

风景区与自然保护区方面,正确处理城市建设和生态环境保护的关系,切实保护好市域风景区和自然保护区,完善市域绿色空间景观体系。

空间景观建设方面,加强城市设计,美化城市空间,妥善处理好保护与发展的关系,基本形成上海既有浓郁地方特色又有鲜明时代特点的现代化国际大都市景观形象。

环境保护和环卫方面,以大气环境、水环境治理为重点,全面建成各环境功能区,全市总体环境质量达到国家卫生城市水平,城乡环境趋于良性循环。

苏州河环境综合整治方面,苏州河环境综合整治是市域河道整治的重点,按照“以治水为中心,全面规划,远近结合,突出重点,分步实施”的方针,实现环境生态功能和水利功能调整。

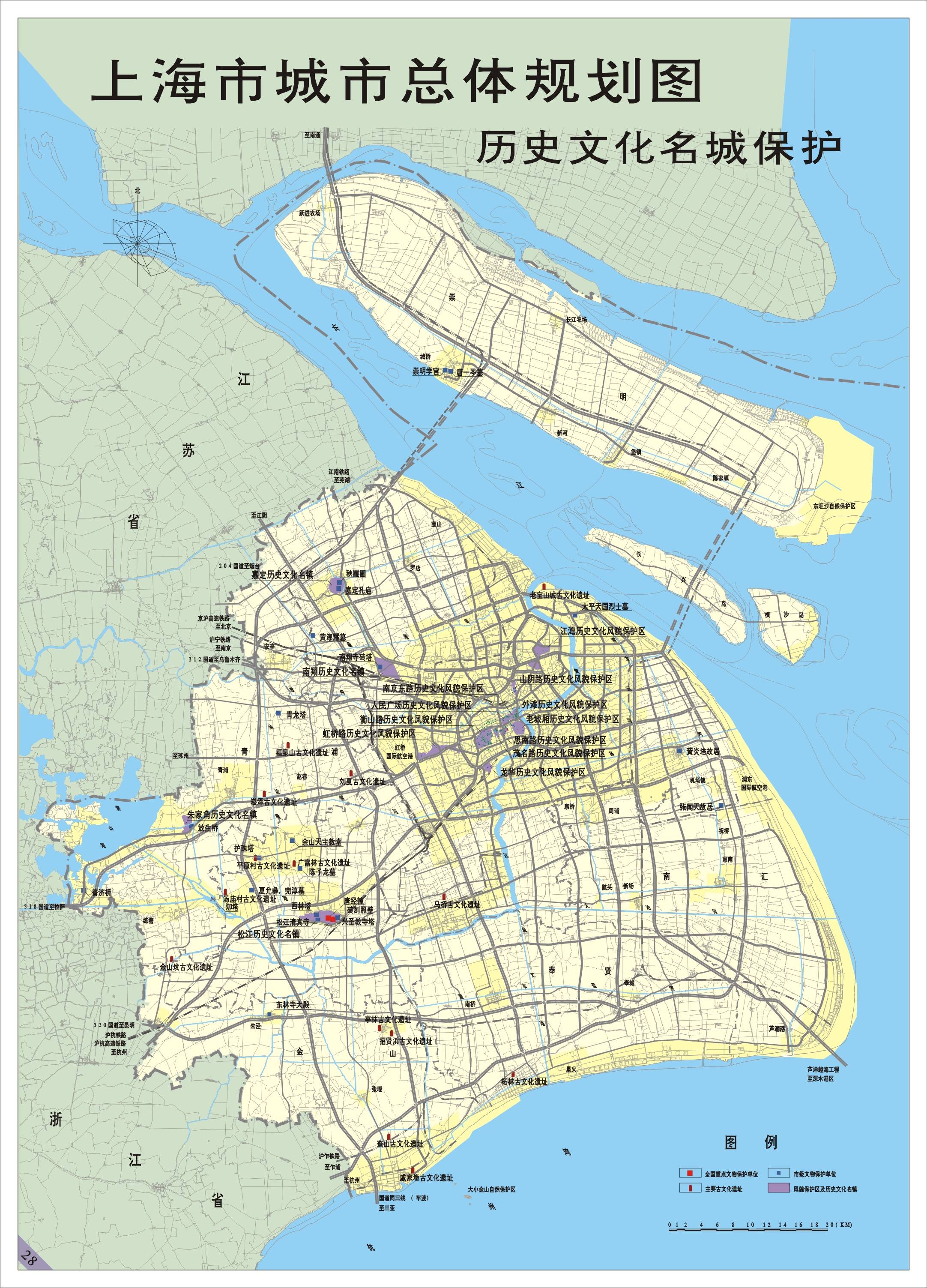

历史文化名城保护规划

上海是国家历史文化名城。要保护历史文化名城的整体风貌和环境,保护真实历史遗存、挖掘城市历史文化内涵、增强城市文化气息、提升城市艺术品位、体现历史与未来的共融,把上海建设成为具有丰富历史文化内涵、海派文化氛围、高品质文化气息的城市。

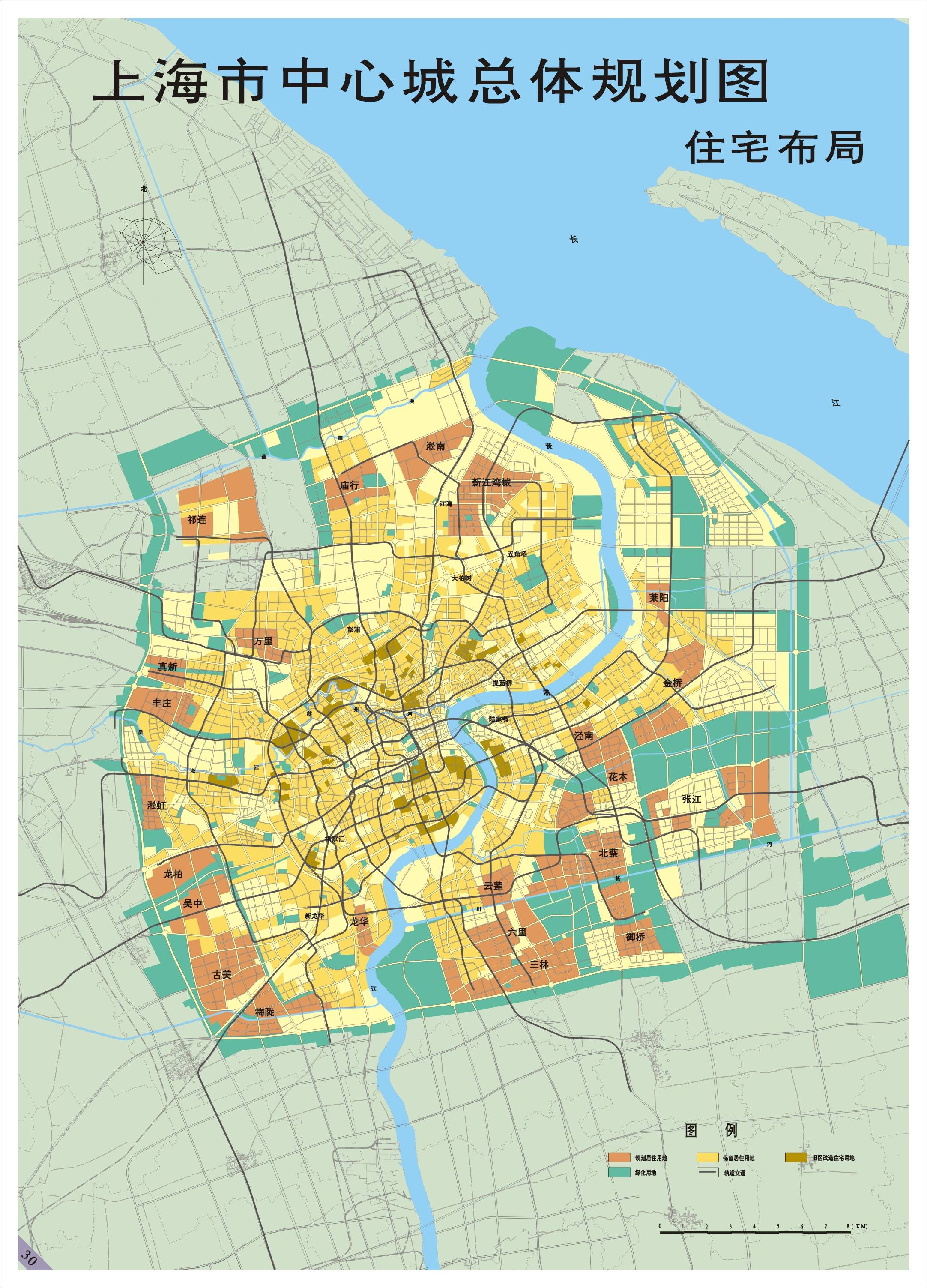

住宅发展规划

住宅发展以提高居住环境质量和生活服务设施水平为核心,新区与旧区住宅建设相结合,相对集中开发。顺应住宅商品化的发展趋势,调整住宅建设结构,体现住宅的多样化和可选择性,满足不同收入家庭的需要,并严格控制高层住宅。

科教与社会事业发展规划

实施科教兴市战略,全面提高市民素质和城市文明程度,建立与现代化国际大都市相适应的、比较完善的社会事业体系,基本形成与社会主义市场经济体制相适应的社会事业运行机制,实现国民经济与社会事业协调发展。

其他

统筹规划、合理布局、加强市政基础设施建设,整体上达到同期中等发达国家水平。

按照国家减灾战略和上海城市发展要求,贯彻“以防为主,防、抗、救相结合”的方针,建成市域防灾、抗灾、减灾综合体系。

近期建设规划

城市近期建设规划主要是对城市近期内的发展方向和主要建设项目作出具体安排,为实现城市远期发展目标奠定基础。2005年近期规划的指导思想是:近期必须保持经济持续快速增长,不断塑造以城市环境建设为主的城市新形象,提高人民生活水平,基本实现现代化,为建成现代化国际大都市奠定基础。