1959年 关于上海城市总体规划的初步意见

总体情况

规划将规划范围扩大至1958年新划入上海的十个县,在空间布局上提出“逐步改造旧市区、严格控制近郊工业区、有计划地发展卫星城”的城市建设方针。

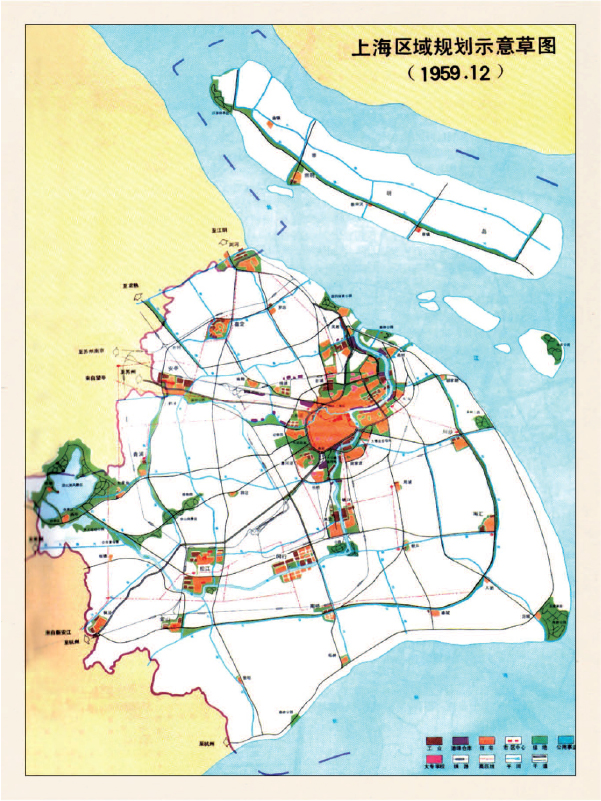

上海区域规划示意草图(1959年)

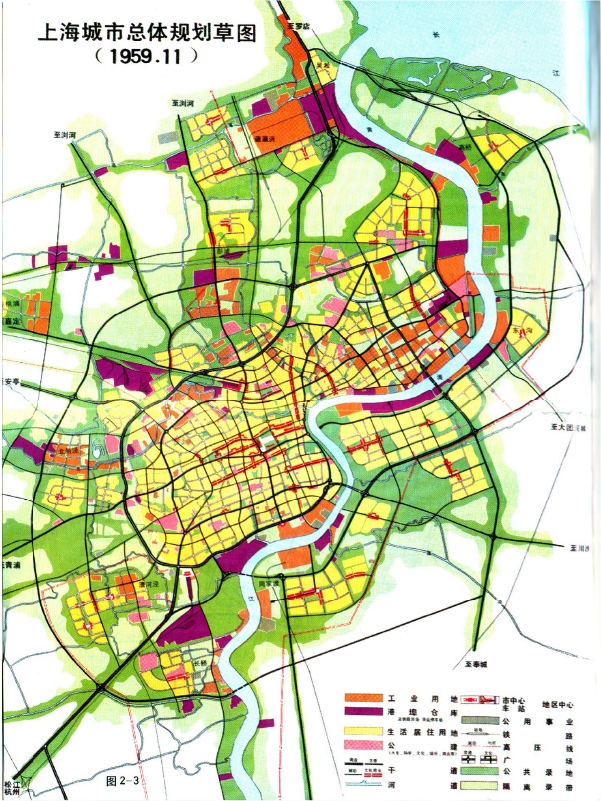

上海城市总体规划草图(1959年)

编制背景

新中国成立后,计划经济占据主导地位,上海按照中央政府的统一部署,城市职能由一个多功能的外向型经济中心城市转变成单一功能的内向型生产中心城市,逐渐成为中国的重要工业基地和财政支柱。1959年党中央提出了中央与地方工业并举的方针,国务院批准将江苏省的嘉定、上海、松江等10个县划归上海,上海市辖区面积从606.18平方公里扩大为6185平方公里。与此相适应,上海市人民委员会邀请建筑工程部规划工作组编制完成《关于上海城市总体规划的初步意见》,提出“逐步改造旧市区,严格控制近郊工业区的发展规模,有计划地建设卫星城”的城市建设和发展方针,并编制了《上海区域规划示意草图》和《上海城市总体规划草图》。

战略定位

1959年城市总体规划确定上海建设和发展的总方向是:在妥善全面地安排生产和保证人们日益增长的需要的基础上,工业进一步向高、精、大、尖的方向发展,不断提高劳动生产率,使上海在生产、文化、科学、艺术等方面建设成为世界上最先进美丽的城市之一。

上海市第一百货商店铺面商场

主要内容

空间格局方面,1959年的总体规划首次将规划范围扩大至全市域,通过逐步压缩旧市区人口、控制近郊区人口、大力发展卫星城镇,改善和发展了上海城市布局。规划市区人口逐步减少到300万左右,控制近郊区人口至100万左右,大力发展卫星城镇,新规划卫星城12个,使卫星城人口达到180-200万人,作为接纳从市区疏散出来的工业和人口的基地,每个点10万人左右,有的可以20万人左右,并形成基本独立的经济基础和大体完善的城市生活。

生态规划方面,规划提出应从上海实际情况出发,在旧市区作“小文章”,近郊区作“大文章”,卫星城镇园林化:城市的大门,如港埠、铁路、公路等都应绿化,楔入市区,以便夏季通风,降低市内温度;市区边缘规划环城绿带,其宽度1-4公里不等;淀山湖、闸港和高桥一带,布置休养疗养区;在卫星城镇布置更多绿地,实现园林化。

交通规划方面,道路系统在原有基础上进行改进,根据客货流主要方向确定干道布局,拓建南北干道,将市中心的货流引到通行能力强大的中山环路,以减轻中心地区交通负担;解决黄浦江苏州河出口处的交通“蜂腰”问题;根据道路功能进行主次交通干道、文化商业大街、一般街道等分工,并进行道路拓宽;对过江隧道布局进行预留,以促进黄浦江两岸均衡发展。

此外,将旧上海等级标准不一的基础设施系统进行统一规划,并在全市区域范围内形成整体网络。

我国第一条越江公路隧道——打浦路隧道