1946年 大上海都市计划

总体情况

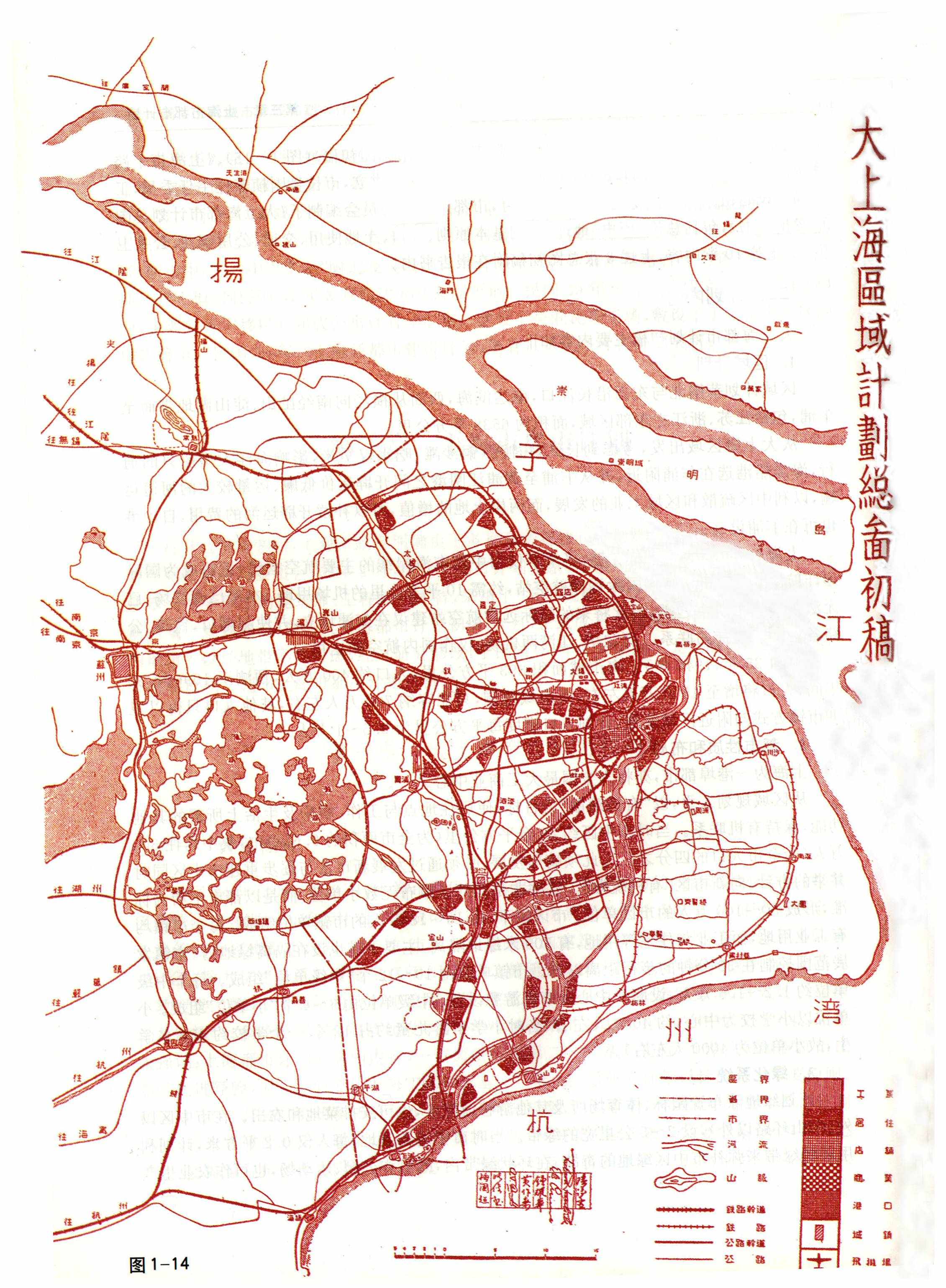

规划将上海定位为“港埠都市,亦将为全国最大工商业中心之一”,规划范围拓展至当时江苏、浙江东部区域。规划确立的“有机疏散、组团结构”理念以及卫星城的建设思路对以后上海历次城市总体规划产生深远影响。

大上海区域计划总图初稿(1946年)

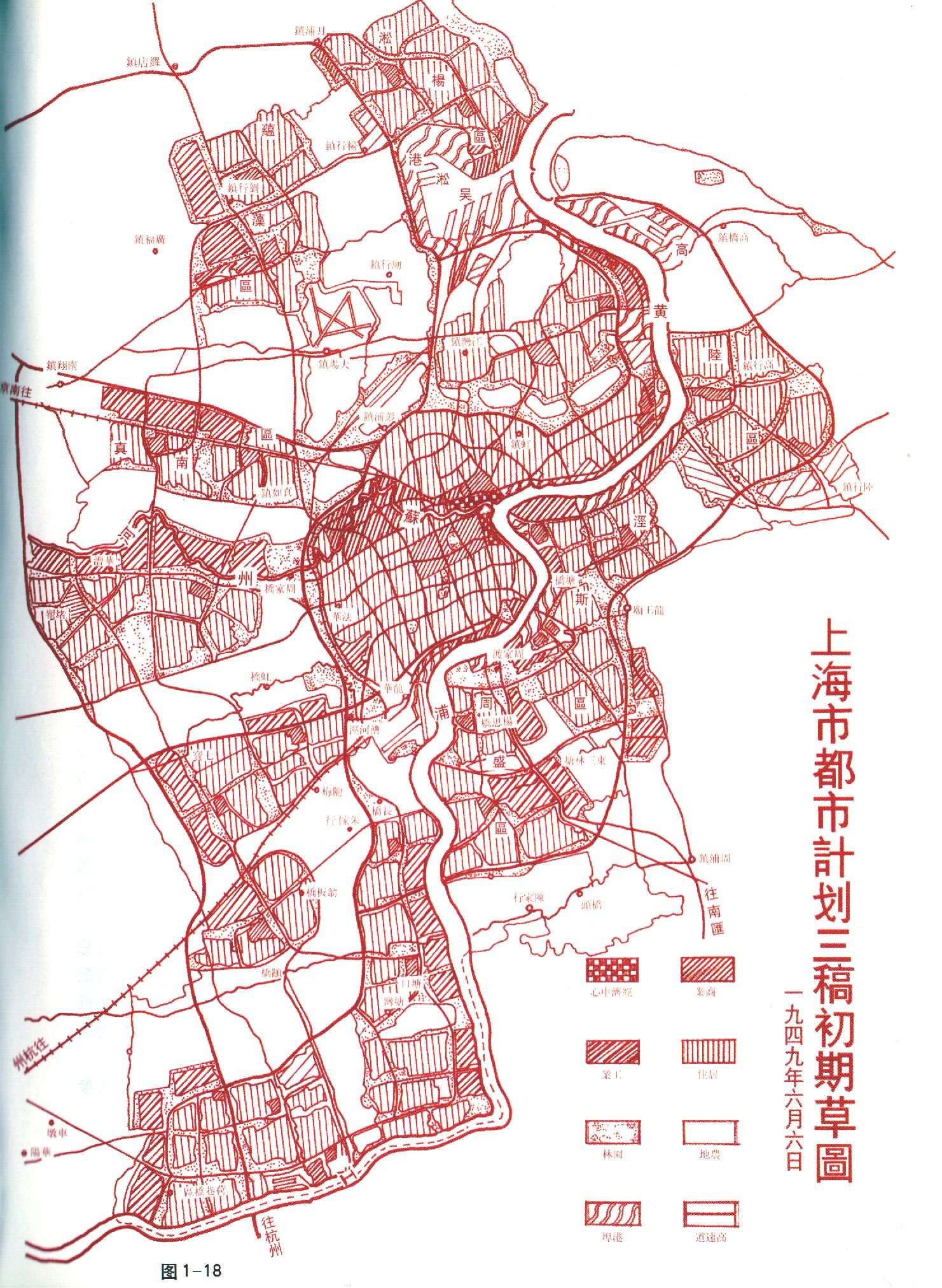

上海市都市计划三稿初期草图(1949年6月)

编制背景

1945年抗战胜利后,为适应战后重建和复兴,巩固和发展上海在全国的作用,上海市政府设立上海市都市计划委员会,编制“大上海都市计划”。都市计划前后共编制三稿,其中,“1946年大上海都市计划”是上海结束100年租界历史之后,首次编制的完整的城市总体规划,也是中国大城市编制的第一部现代总体规划。

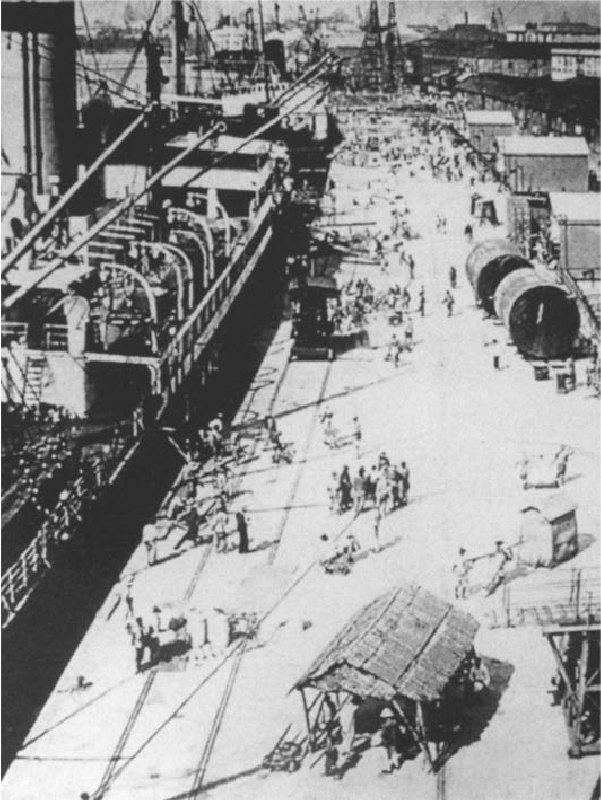

1947年海轮停泊外虹桥码头

大自鸣钟

战略定位

大上海都市计划确定上海为港埠都市、全国最大工商业中心之一、中国与国际的金融中心、国内贸易中心。《大上海都市计划》从区域规划入手,以“有机疏散”为目标,以卫星市镇方式向附近区域发展,预测50年后人口增长到1500万,计划人口密度每平方公里为0.5-1万人。都市布局方面,规划通过发展新市区与逐步建市中区的方式,将人口向新市区疏散,将工业向郊区迁移。计划将港口及部分工业将从市中区迁到11个相对独立的新计划区,新区之间及其与市中区间用绿地隔离,并由交通紧密联系。

主要内容

大上海都市计划系统地吸收了“有机疏散”、“快速干道”、“功能分区”和“区域规划”等欧美现代主义城市规划理念,因地制宜地运用于上海的规划实践中,开启中国现代城市规划的先河,规划确立的卫星城与环城绿带建设思路对新中国成立后上海的历次城市总体规划产生深远的影响。