1986年 上海市城市总体规划方案

总体情况

进入80年代后,上海社会经济发展以“调整经济结构和振兴上海经济”为主题,推动城市经济恢复性增长。上海从改革开放前的以工业为单一功能的内向型生产中心城市逐步向多功能的外向型经济中心城市发展。新的形势迫切需要制定一个适应新的发展时期的城市总体规划。1984年,在上海市政府的领导和组织下,由上海市城市规划设计院(现更名为“上海市城市规划设计研究院”)编制完成上海市总体规划方案,国务院于1986年10月13日正式批复,这是上海城市发展史上第一个经过国家批准的城市总体规划。

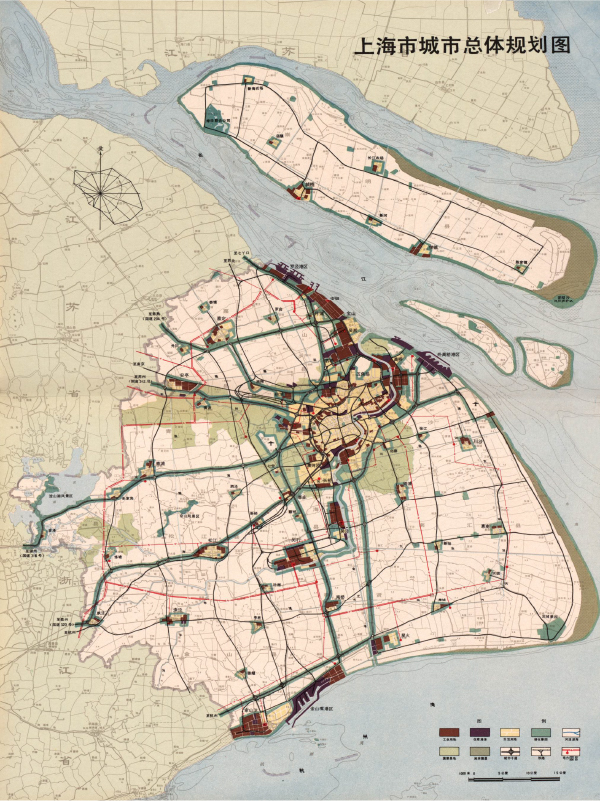

上海市城市总体规划图(1986年)

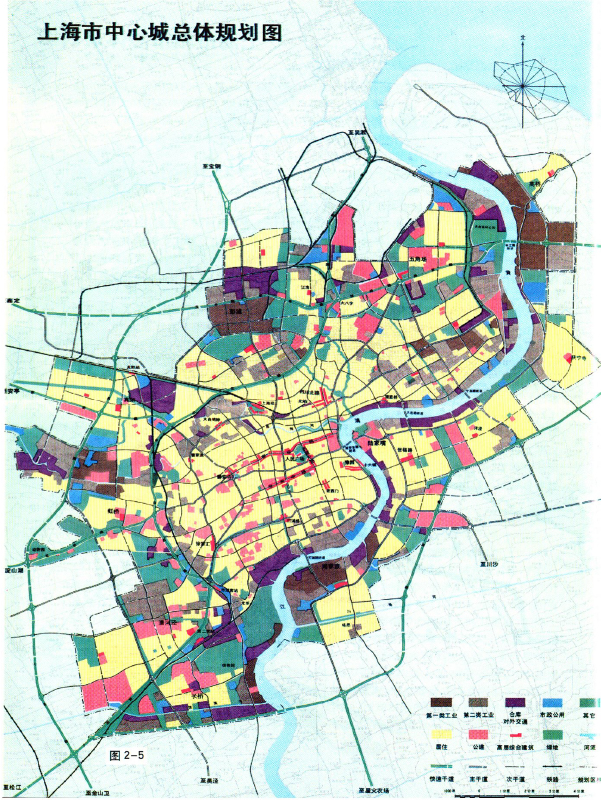

上海市中心城总体规划图(1986年)

编制背景

1980年代的上海城市建设以偿还“历史欠账”为主,重点推进基础设施和住房建设,以改善建国以前长期形成的城市布局混乱、基础设施不全、交通拥挤、住房紧缺等问题。1984年9月,市政府和国务院调研组联合提出了《关于上海经济发展战略的汇报提纲》,制定了广泛引进先进技术,有重点地加快改造传统工业;逐步改造老市区,积极建设新市区等战略方针。1985年2月,国务院批转了汇报提纲,明确上海市是对外开放,对内联合两个扇面的枢纽;要求上海市在四个现代化建设中发挥开路先锋作用,力争到本世纪末把上海市建设成为开放型、多功能、产业结构合理、科学技术先进,具有高度文明的社会主义现代化城市。新的形势迫切需要制定一个适应新的发展时期的城市总体规划。1979-1982年市政府组织编制了上海市城市总体规划纲要,并着手编制上海市城市总体规划方案。

1984年,上海市城市总体规划方案正式上报党中央和国务院。中央书记处专门讨论了上海的总体规划方案,并于1986年10月13日国务院正式作了批复。这是上海城市发展史上第一个经过国家批准的城市总体规划。

虹桥经济技术开发区

漕河泾新兴技术开发区

战略定位

规划明确“上海是我国最重要的工业基地之一,也是我国最大的港口和重要的经济、科技、贸易、信息和文化中心,同时还应当把上海建设成为太平洋西岸最大的经济和贸易中心之一”。

闵行经济技术开发区

主要内容

指导思想方面,逐步改造旧市区,有计划地发展浦东地区,控制近郊工业区的发展规模,充实和发展卫星城镇,建设好郊县城镇,使上海逐步成为一个以市区为中心,卫星城镇和小城镇相对独立、有机联系的现代化群体组合城市。

城市规模方面,到2000年,全市人口控制在1300万人左右,其中中心城人口规模仍在650万左右,各卫星城人口一般在10万左右,基础条件好的卫星城可发展到20-30万人。此外,还包含常态化的流动人口50万人。到2000年,中心城用地规模将扩大到260平方公里。

城市发展方向方面,有计划建设和改造中心城,充实和发展卫星城,有步骤地开发长江口南岸和杭州湾北岸的“两翼”,同时加强郊县小城镇建设,进一步把上海建成一个以中心城为主体、市郊城镇相对独立、中心城与市郊城镇有机联系的、群体组合的现代化城市。

住宅建设方面,人均居住面积2000年达到8平方米左右,在中心城边缘的曲阳、彭浦、虹桥、仙霞、田林、潍坊等处新建较大的居住区,同时重点改造虹桥路、肇嘉浜路、延安路、天目路一带,发展高层住宅建设。

工业布局方面,进行合理调整改组。中心城要严格控制工业用地,逐步相对集中地形成若干工业区和工业街坊。对于“三废”污染严重又难以就地治理的,以及生产易燃易爆产品的工厂,实行转产或迁出中心城,加强治理后生产。

对外交通方面,调整改造旧港区,重点改造煤炭专用码头,更新装卸设备,扩大腹地,增加仓库货物,改善道路交通条件,提高吞吐能力。进一步发展民用航空,改造虹桥机场。建设铁路枢纽和客站,近期建成沪宁、沪杭复线。规划4条国道将郊区公路同城市干线结合起来,便于中心城与各卫星城镇以及兄弟省市的交通联系。

中心城道路方面,发展快速干道、主要干道、一般干道、支路和文化商业大街相结合的道路系统,逐步实施机动车与非机动车分道,并逐步在铁路道口和交通流量特别大的交叉口建造立体交通设施,改善浦东、浦西的过江交通。

旅游设施方面,为发展国际、国内旅游事业,在中山西路、延安西路、虹桥路一带,逐步发展旅游旅馆、外贸中心、外国领事馆等建筑。结合上海临江滨海的特点,适当扩建或开辟浦江游览点,并发展海边或海上游览活动。

绿化方面,规划提出到2000年,中心城人均公共绿地将增加到2平方米左右,卫星城镇达到4平方米左右。与此同时,规划还对邮电通讯、科技、文教、体育设施、革命遗址与历史古迹保护以及近期建设等领域制定了规划。